Selon les statistiques, aujourd’hui 8 millions de Français écrivent. Ils ne publient pas tous, mais très vite ils ont envie de le faire. Avoir son nom sur une couverture de livre, c’est valorisant. Et l’on peut ainsi publier un peu n’importe quoi…

J’y crois, cependant, parce que le livre a traversé le temps…»

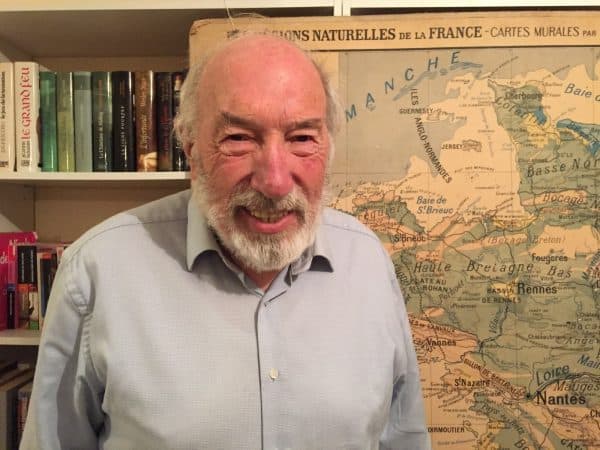

Michel Priziac fait partie de ces érudits empreints d’une profonde humanité que l’on reste volontiers écouter pendant des heures tant il est plaisant et intéressant de les entendre.

On retrouve en lui tout à la fois, la rigueur et la souplesse d’un pédagogue –professeur de mathématiques– la détermination d’un homme de décision et d’action –principal de collège, fondateur d’une maison d’édition, président d’associations– mais aussi la fantaisie et l’humour du conteur en langue française comme en breton, à l’oral comme à l’écrit…

A l’âge où beaucoup jouissent d’un repos bien mérité, ce bretonnant convaincu enchaîne recherches, écriture, entretiens, cours et conférences avec une aisance et un enthousiasme qui ne se démentent pas. La radio Bretagne 5 ne s’y est pas trompée en lui accordant son antenne pour des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires selon la formule des différentes émissions auxquelles il prête sa voix et son imagination au fil du temps.

En homme sage, il sait cependant aussi prendre plaisir à s’occuper de son jardin et de ses moutons d’Ouessant dans la petite presqu’île de Locquirec sur les terres familiales de son épouse aujourd’hui décédée.

C’est là que nous sommes allés à sa rencontre et… nous lui donnons la parole.

___________________

Voudriez-vous vous présenter brièvement ?

«La passion qui m’habite, en premier lieu, c’est la Bretagne, c’est incontestable! Tous les aspects de la Bretagne, et notamment des parties cachées, des secrets d’histoire ou des secrets de géographie que l’on continue à découvrir…

L’autre passion, c’est la transmission. Pour moi, c’est essentiel et cela recoupe tous les domaines dans lesquels je travaille, et qui sont malgré tout restreints: je fais de la toponymie, du roman, du livre d’histoire, de la radio… Je ne suis pas du tout dans le «policier», les livres de jeunesse, ni les essais… Je pense qu’il faut rester dans ce que l’on sait faire.»

Quels sont vos souvenirs d’enfance de la vie en Centre-Bretagne dans «l’après-guerre» ?

«C’est Maël-Carhaix, ce petit hameau du Ferty, entre Carnoët et Trébrivan où je suis né…

Mon père a été prisonnier de guerre pendant 5 ans, il avait fait 2 ans de service militaire avant. Mon grand-père a été tué à Verdun, ma grand-mère vivait donc chez nous.

J’ai toujours connu un milieu où l’on travaillait beaucoup. Il n’y avait pas le stress ou bien, il était caché, du fait que tout le monde était pareil, sans un sou…

Cela m’a marqué définitivement et a profondément ancré en moi un respect fondamental pour mes parents et pour les gens de la campagne.

C’est pourquoi plus tard, même à titre d’écrivain, je n’accepte pas que l’on puisse railler même au second degré, ces gens de la terre qui travaillaient dur, du matin au soir, sans se poser de questions sur ce que cela allait rapporter, mais simplement pour pouvoir élever leurs enfants et faire vivre leur famille du mieux possible. Beaucoup de choses ont été écrites après, dont certaines consistaient à glisser sous la plume le terme de plouc, fût-ce au 3e ou au 10e degré, cela ne change rien parce que dans l’esprit de ces gens-là c’est vraiment des ploucs… Et cela, je ne peux pas l’admettre! J’ai eu l’occasion de le dire dans des conférences à Paris, y compris en langue bretonne, et devant beaucoup de monde qui me disait ensuite avoir compris…

Ces gens dans le village qui n’ont jamais appris un mot de français, m’ont marqué, à commencer par ma grand-mère… Elle est morte en 1964, à 82 ans, elle n’avait jamais vu un médecin, jamais porté de lunettes et ne parlait que le breton. A 81 ans encore, elle gardait les vaches en tricotant, et cela ne posait aucun problème! C’est elle aussi qui faisait les crêpes le vendredi, ce n’est pas anodin… Et puis j’avais des parents qui, courageux et généreux, s’arrangeaient…

Je suis plus dans cet aspect-là des choses, et cela donne une grande sérénité.»

Vous êtes né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, votre langue maternelle était le breton et vous avez découvert le français en allant à l’école… Si aujourd’hui parler breton est une fierté, ce n’était pas forcément le cas à cette époque… Quel est donc votre rapport à ces langues que vous aimez manier ?

«Mes parents ont toujours fait en sorte que je puisse aller à l’école. Je me souviens, comme si c’était hier, de ce jour au moment de mon entrée en 6e, où ils m’ont proposé de me payer soit la pension ou soit un vélo… J’ai tout de suite opté pour le vélo bien sûr, conscient cependant que ce choix, il me faudrait l’assumer tous les jours, en parcourant quel que soit le temps, les kilomètres qui séparaient notre petite ferme du collège.

C’était l’époque où il fallait enlever le breton de la tête des enfants pour y mettre du français. Cela semblait cohérent, selon cette théorie depuis lors battue en brèche: le cerveau devant avoir une capacité limitée, il fallait y faire de la place comme maintenant l’ordinateur… J’ai découvert, il n’y a pas très longtemps, qu’en 1951, une loi, appelée loi Deixonne, autorisait les enseignants de l’École Publique qui le souhaitaient à faire du breton en classe. Et bien avant, en 1933, un document élaboré par un certain monsieur Le Bozec permettait d’apprendre le français à partir du breton. J’en possède un exemplaire. Tout au long de l’année de CP, il proposait ainsi de s’appuyer sur la connaissance de la langue et la culture bretonnes que les enfants possédaient pour leur apprendre le français, à partir des textes traduits…

Non seulement la langue française nous était étrangère mais aussi toute une partie de cette culture… Je me souviens d’avoir eu 2 sur 20 à une rédaction qui avait pour sujet la description d’un aéroport, moi qui n’étais jamais sorti de mon «trou»! Les enseignants eux étaient allés au moins à Saint-Brieuc, et ils croyaient bien faire en voulant nous apporter la connaissance de la ville…

En fait, nous n’étions pas là jugés sur le français, ni même sur notre capacité à rédiger mais sur des connaissances que nous ne possédions pas! Je dis pour sourire que si le sujet avait été: «Votre mère a oublié la saucisse sur la table. Le chat est passé… Racontez.» Là j’aurais su faire forcément!

Ce n’est que bien plus tard, pendant mes études à l’École Normale, que j’ai commencé à comprendre qu’il était possible d’écrire en breton. Et j’ai pris plaisir à le faire, remportant même un prix lors d’un concours…

Après avoir été professeur de mathématiques, je suis devenu principal au collège de Saint-Nicolas-du-Pélem. Là, nous avons initié le breton comme option en 4e et 3e. L’Inspecteur d’Académie, un agrégé de grammaire parisien qui y croyait, est venu, la télévision en a aussi fait une émission au cours de laquelle je me suis exprimé en breton. Cela m’a valu d’être sollicité pour une inscription à la faculté… Après un entretien avec Per Denez, directeur du département Breton de l’Université de Rennes, j’ai été inscrit directement en licence avec une partie des cours par correspondance et une autre sur place le samedi. J’ai poursuivi en maîtrise, master dirait-on aujourd’hui, et je l’ai obtenue avec mention.

Cette formation en breton a été pour moi, plutôt matheux, un peu aussi une formation en français. Étudier toutes ces richesses linguistiques, leurs évolutions, la dialectologie m’a passionné et m’a aidé à mieux comprendre les textes et rédiger aussi…»

Le breton a connu une « standardisation » en vue de son enseignement et de sa mise par écrit. Comment voyez-vous cette évolution ?

«Mon avis n’est peut-être pas partagé par tout le monde, mais il l’est par beaucoup de bretonnants silencieux, «la masse silencieuse des gens» comme on le dit!

Il s’est développé un breton écrit, ce qui est normal, mais il n’a pas été fait le même effort pour le breton oral, pour parler correctement le breton. Un effort a été fait pour apprendre aux gens à écrire, mais ils sont incapables pour la plupart de prononcer trois mots de breton compréhensibles pour les bretonnants. A la radio, à la télévision, les bretonnants ne comprennent rien et renoncent: «tant pis, ils parlent un breton « universitaire »!» En fait, ils parlent «à la française» comme me l’avait répondu à Carhaix un groupe de jeunes à qui je demandais dans quelle langue ils s’exprimaient tant leur breton était méconnaissable. Et ils avouaient «oublier de parler avec l’accent, parce que c’est plus simple!». Mais l’intonation est primordiale, et il suffit d’accentuer au bon endroit, de bien prononcer quelques phonèmes spécifiques… on le fait pour des langues étrangères, pourquoi pas en breton?

Je tiens au breton parlé et au maintien d’une langue vivante parmi la population. J’ai récemment développé cet aspect dans un article pour le journal en langue bretonne « Ya ! » au risque, comme on me l’a fait remarquer, d’attirer sur moi les foudres de quelques-uns!

Si on coupe une langue de sa base, comme il se passe actuellement, autant dire qu’elle est morte.

C’est exactement le problème du latin, langue morte.

J’ai fait des interviews en breton à la radio. Avec des habitués comme Francis Favereau, etc., mais aussi des jeunes très bons bretonnants qui avaient l’accent et que les anciens comprenaient très bien, notamment une jeune femme de 30 ans, docteur en égyptologie qui vous parle des Sumériens dans un excellent breton, c’est impressionnant! Et ils disent avoir appris par plaisir, c’est donc possible!

Pour les gens qui ont appris le breton écrit, il reste un effort supplémentaire pour apprendre le breton parlé. Mais il y a comme une coupure entre les personnes qui enseignent ce breton écrit et ceux qui savent le prononcer et ils ne se parlent plus! Et cette fracture m’inquiète beaucoup!

C’est une langue qui a été parlée depuis l’an 500 ou 600, elle a donc traversé 1500 ans, et en 30 ans elle serait «balayée», c’est absolument inconscient!

Scientifiques et géographes qui réfléchissent un peu, disent que la langue bretonne est peut-être en danger à cause des Bretons eux-mêmes, parce que nous avons du mal à nous entendre. Le peuple celte était formé de tribus… il y en aurait quelques réminiscences!

C’est aussi un problème de tolérance… Quelques-uns ont voulu s’emparer du breton (et de la bretonnité aussi d’ailleurs), mais on ne peut pas s’accaparer une langue. Ils devraient être fiers que pendant 15 siècles on ait pu conserver la structure des phrases –que personne ne remet en cause– sans qu’elles n’aient été beaucoup écrites. Le fondamental de la langue n’est donc pas touché. Il faudrait reprendre ce côté endogène du breton et réussir à faire en sorte qu’il repasse vraiment dans le quotidien…»

Depuis bientôt 30 ans vous êtes écrivain. Qu’est-ce qui vous a poussé à «franchir le cap» et comment s’est déroulé le début de cette longue aventure ?

«Tout a commencé par mon intérêt pour la toponymie.

Et c’est l’exaspération de voir toutes les inepties sur les pancartes de lieux et lieux-dits –interprétés ou mal traduits– qui m’a motivé à approfondir mes recherches et à en partager le résultat.

Le comble étant peut-être cette fantaisiste transcription en français d’une jolie appellation bretonne bien significative, en un ridicule: «Canard Clairon» sur une pancarte à l’entrée d’un village!

Ce fut pour moi l’occasion de me lancer dans les recherches. J’aime beaucoup cela et quand je m’accroche à un sujet, je vais jusqu’au bout! Ensuite, je trouvais dommage de ne pas le partager…

J’ai commencé à me documenter, à acheter des ouvrages et j’ai accumulé une masse de documents anciens devenus rares. Je me suis rendu sur les lieux, j’ai rencontré beaucoup de gens.

J’ai ainsi travaillé sur les noms des lieux de 5 cantons qui correspondaient à l’époque à un pays touristique. Je me suis aussi intéressé aux noms des 231 îles de Bretagne répertoriées par l’IGN (Institut National de l’information Géographique) puis à tous les noms sur ces îles. Ce travail a été retenu par France 3 qui lui a décerné un prix et nous avons fait un tournage sur l’île de Batz…

En 1999, j’ai publié un livre «Les noms racontent la Bretagne».

Il doit en être à sa 4e édition et il continue à très bien se vendre.

Par la suite m’est venue l’idée d’étudier les saints bretons: «La Bretagne, des Saints et des croyances» avec ses 590 pages qui en est sorti, a servi de base à la Vallée des Saints…

Je me suis aussi lancé dans l’écriture de romans. «Kerminig», le premier, a été repris plus tard par un autre éditeur sous le titre «L’homme au tracteur». Puis, j’ai pris plaisir à écrire encore: «Chantegaline», «La dame de Haute Garenne», «Naufragés des sources», «L’or du boulanger», etc., jusqu’au tout dernier «Duchesse Anne, un fabuleux destin» qui vient de sortir.»

Depuis 1995 vous avez écrit quelque 41 livres ! Qu’est-ce pour vous qu’écrire un livre ? Quelles en sont les étapes, de «l’idée» à la sortie en librairie ?

«Choisir un thème, c’est déjà avoir une réflexion qui est avancée dans un certain domaine que l’on trouve intéressant de traiter, parce qu’il ne l’a pas encore été ou qu’il l’a été différemment.

Anne de Bretagne, sujet de mon dernier livre, par exemple, a déjà été maintes fois traité, il faut donc que j’en parle autrement. J’ai de ce fait choisi de présenter la vie de ce personnage en tant qu’enfant dans un château, jeune fille, puis femme, épouse du roi de France et pourtant mère de famille. Et ce de telle manière que des jeunes –ou moins jeunes– qui n’ont pas baigné dans l’histoire de la Bretagne puissent y trouver de l’intérêt et en retenir quelque chose. Je trouve primordial qu’un livre apporte au lecteur…

Hors de question dans ce cas, de produire un livre de 500 pages, j’ai choisi de le proposer en 135 pages.

Je me suis documenté, j’ai lu tout ce qui a été publié sur le sujet et je suis allé voir sur place, le château de Blois, celui de Nantes, etc., pour comparer, vérifier les informations. Et il n’est pas aisé d’y faire le tri! Une erreur peut si vite se glisser… Un livre d’Histoire, même si on simplifie doit rester dans la vérité, elle doit être là!

Après l’écriture vient l’étape incontournable de la relecture, je suis intraitable là-dessus! Et elle doit être faite par des correcteurs très exigeants, la qualité du livre en dépend aussi…

Un livre, à mon avis, doit avoir une certaine consistance, de la densité, les idées doivent y être explicitées et ce dans tous les domaines, Histoire autant que fiction. Il faut mettre aussi de la cohérence aux choses…

Un bon livre peut servir de scénario à un film, c’est aussi un aspect intéressant…

Mais je n’aime guère les livres avec trop de violence. La violence est déjà partout, on n’a pas besoin d’écrivains pour la remettre à l’honneur! Parce que quand on écrit un livre, on y met quelque chose de soi, et l’on a beau me dire que c’est de la fiction…

Après les corrections vient le travail sur la couverture du livre et le positionnement du titre, le choix des illustrations, etc., puis il faut déterminer le prix qui doit rester raisonnable, trop cher, c’est invendable! Trouver un éditeur n’est pas toujours facile!

Le respect du lecteur est pour moi essentiel: on vend un livre à quelqu’un qui nous fait confiance, on doit le respecter!»

Vous avez créé votre propre maison d’édition. Pour quelle raison? Comment se gère une maison d’édition?

«Quand on édite un livre, il faut être conscient que l’on engage sa responsabilité, financière, administrative… Nous nous engageons pour un autre auteur, pour d’autres auteurs. Et il faut faire très attention parce que la personne perçoit des droits d’auteur mais elle ne s’occupe de rien d’autre. Cela nécessite de travailler avec une équipe compétente, dont on est sûr, avoir quelqu’un capable de faire une belle mise en page, intégrant les illustrations, etc.

La question essentielle ensuite, est de savoir combien d’exemplaires il convient d’imprimer. L’arrivée du numérique a changé les données. Il n’est actuellement plus question d’avoir de stock: c’est de l’argent perdu! Il est préférable de procéder à de nouveaux tirages, même par centaines, si nécessaire.

Trouver des librairies qui acceptent de prendre, est aussi une partie délicate. Certains auteurs doivent ainsi parcourir la Bretagne, organiser des temps de dédicace, etc. Le fait d’être connu ouvre beaucoup de portes…

Au moment, très important, de fixer le prix, certains se comportent plus en financiers qu’en éditeurs!

Plus de 90% des éditeurs sont à Paris. Leur comité de lecture, c’est forcément Paris et leur clientèle aussi. Ils n’ont pas du tout le même mode de pensée que nous. Si nous proposons des sujets qui n’ont pas rapport avec leurs centres d’intérêt, nous n’avons quasiment aucune chance. Il faut ajouter à cela que tout le monde fonctionne par réseau aujourd’hui et que les éditeurs parisiens, ils ont leur réseau d’auteurs.

Ils connaissent les journalistes et forment un groupe soudé où chacun aide l’autre à sa façon et il est quasiment impossible d’y pénétrer.

Parallèlement des éditions à bas coût, un peu comme certaines chaînes de magasins, se développent, ainsi que l’auto-édition. L’on peut aussi trouver des propositions sur Internet, mais certaines relèvent de l’escroquerie!

Il faut dire que les éditeurs, comme par exemple Coop Breizh que nous avons la chance d’avoir ici, sont surchargés: il faut compter 3 ans d’attente! Mais publié 3 ans plus tard, le livre que vous avez écrit ne sera peut-être plus autant d’actualité!

Personnellement, je fais donc publier mes romans par des grandes maisons d’édition. Par contre, comme pour tous mes livres plus «locaux», cela n’était pas envisageable; la création d’une plus petite maison d’édition –qui fait partie de la fédération régionale des maisons de l’édition de Bretagne– était pour moi la meilleure solution.»

Vous écrivez donc beaucoup… Vous reste-t-il du temps pour lire? Et que lisez-vous tout particulièrement?

«Oui, je prends le temps de lire, mais plutôt des écrits en rapport avec les sujets que j’ai envie de traiter ou que j’ai déjà traités et que je veux préciser… Je lis aussi des romans pour me distraire, mais relativement peu. Je suis intéressé et étonné de voir comment les grands auteurs parisiens traitent des sujets. Ce sont des écrits de qualité, ils ont reçu des grands prix littéraires, c’est incontestable, mais cela m’étonne… On peut lire pour se détendre, mais c’est uniquement distractif. Je n’apprécie pas trop les bandes dessinées, j’en lis peu… Oui, honnêtement, ce que je lis c’est quand même plus souvent pour de la documentation!»

Vous êtes depuis 2010 à la tête de l’Association des écrivains de Bretagne. Pouvez-vous présenter cette association?

«Cette association traversait des moments difficiles et ne comptait plus qu’une vingtaine de membres quand j’ai été sollicité. J’avais l’avantage d’avoir depuis longtemps une connaissance pratique de l’administration et j’ai donc accepté de relever le défi, élu à la présidence à Rennes en 2010. Avec une équipe motivée et efficace, nous avons développé beaucoup de projets, un site Internet, etc. Et l’association est passée en quelques années de 20 adhérents à 317 cotisants réguliers. Pour pouvoir y adhérer, il faut «se reconnaître breton» (c’est dans les statuts depuis sa création par Yann Brekilien en 1978), avoir publié au moins un livre et être parrainé. Nous sommes tous des bénévoles, tout y est mutualisé. Le site Internet est sans cesse enrichi: chaque membre y actualise sa «fiche auteur» et en ouvre une également pour tout nouveau livre. Plus de 1000 livres sont ainsi présentés.

Nous échangeons beaucoup d’informations, nous nous retrouvons pour des discussions autour de thématiques précises sur Zoom, nous organisons des rencontres départementales, participons à des salons… A Loudéac, nous avons lancé le festival «Dire ouïr dire» et nous allons continuer à mettre l’oralité à l’honneur en proposant bientôt un véritable concours d’éloquence. Nous enregistrons également une série de vidéos courtes «portraits d’auteurs» sur le principe d’une présentation qui doit tenir en trois minutes et demie…

Mais l’association est avant tout un lieu d’échange, de conseil, d’autant plus intéressant que les gens qui écrivent sont en général assez seuls… la solitude guette beaucoup d’auteurs à qui il arrive aussi d’avoir un ego parfois un peu «surdimensionné»…

Échanger, se comparer ou se confronter à d’autres est important. Et c’est d’autant plus enrichissant que l’association compte certes une vingtaine de docteurs ès lettres mais aussi l’actuel directeur de Paris Match ou l’ancien chef d’état-major de François Mitterrand, général 5 étoiles très sympathique… des gens de toutes disciplines!»

Nos contemporains, attirés par la télévision, internet, les «portables»… lisent-ils encore?

«Oui, les Français lisent encore. Selon les chiffres de la Société des Gens de lettres, en 2022 le nombre de livres vendus a augmenté de plus de 20% par rapport à l’année précédente. Ils lisent un peu de tout et achètent beaucoup, aussi par Internet, sur Amazon, etc.

Il y a bien sûr plusieurs catégories dans la population, certaines préfèrent les images, la télévision, elles n’ont jamais beaucoup lu et ne le feront pas.

Mais dans les trains, on recommence à voir des gens qui lisent, ce qui ne se voyait plus. Le livre garde une certaine noblesse et c’est un produit qui se conserve dès lors qu’il est bien fait.

La lecture sur ordinateur ou tablette ne dépasse pas 5% de la lecture en général.

Par contre, pour la documentation pure, la recherche d’informations semble se faire systématiquement dans un premier temps sur Internet. Les gens arrivent cependant à en être un peu saturés, à cause de la quantité d’informations –et de fausses informations– ils ne savent plus où donner de la tête…

Je ne crains donc pas trop pour le livre. Je crains par contre pour la qualité des livres qui sont publiés et vendus. Jusqu’à il y a 15 ans, publier un livre était un acte fantastique, maintenant presque tout le monde peut le faire. Selon les statistiques, aujourd’hui 8 millions de Français écrivent. Ils ne publient pas tous, mais très vite ils ont envie de le faire. Avoir son nom sur une couverture de livre, c’est valorisant. Et l’on peut ainsi publier un peu n’importe quoi…

J’y crois, cependant, parce que le livre a traversé le temps… Et une certaine méfiance commence à gagner le numérique. La Bibliothèque Nationale ne continue-t-elle pas à demander, pour toute nouvelle publication, un livre papier qu’il faut expédier? Il n’est pas question d’y déposer un livre en numérique!»

Quel regard portez-vous sur la culture du Français «moyen» de notre époque?

«Je pense que le Français moyen a tendance à réagir, à agir selon ses passions, sur des «coups de cœur» auxquels il consacre beaucoup de son argent.

Il a peur de ne pas être à la mode: un livre est à la mode, alors il l’achète mais ne le lira peut-être pas. Et l’on est dans le monde de l’immédiat, du «tout, tout de suite»!

C’est aussi une société qui a plus d’intérêt pour le futile que pour l’utile, où le virtuel prend le pas sur le factuel, et beaucoup ne font d’ailleurs plus vraiment la différence entre les deux… notamment à cause du temps passé devant les écrans.

Les chiffres des études qui ressortent de l’école donnent un aperçu de la culture moyenne: la France a baissé dans les classements. Il y a bien sûr des Français qui sont au «top niveau», y compris sur le plan mondial, mais ils ne restent pas toujours en France…»

Qu’est-ce selon vous «être cultivé»?

«Être cultivé, c’est être capable d’avoir un raisonnement sensé, une cohérence des propos en étant à même d’échanger intelligemment avec les autres.

Être capable en société, d’écouter l’autre et d’apporter aussi ce que l’on sait à propos d’un sujet dans un peu tous les domaines parce que la culture, c’est général… Jauger ce que l’on sait, être conscient de ce que l’on ne sait pas, et en tout cas, échanger.

Et là, j’ai l’impression que nous commençons à avoir un sérieux déficit!

Dans le quotidien, je vois des gens, dès qu’un sujet est abordé, qui sortent leur smartphone. Ils n’ont plus les connaissances en tête, ce n’est plus leur culture: l’outil est là! Ils externalisent les connaissances qu’ils n’ont plus le courage de mémoriser. On ne cherche plus à garder en mémoire puisque l’on peut tout retrouver si rapidement dans l’outil…

Être cultivé, c’est aussi un peu de savoir-vivre, qui passe par le respect de l’autre, en restant humble et modeste. A l’époque des savants: ils savaient tout! Maintenant, nous ne connaissons qu’un petit aspect des choses, un petit bout de la culture: il est impossible de tout assimiler. Mais il faut la posséder en soi, ne pas la confier entièrement à l’outil, sinon, sans même parler de l’intelligence artificielle qui voudrait prendre la place de notre cerveau, celui-ci n’est plus entraîné et se «grille» en quelque sorte!»

Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui aimerait connaître et réfléchir pour ne pas être «ignorante», ni «conditionnée» par l’ambiance et les «idées reçues » de ce temps ? Et comment devenir ou demeurer un homme libre au 21e siècle ?

«J’ai envie de dire: avoir confiance en soi, raisonnablement, sans être outrecuidant. Parce que, ne pas avoir confiance en soi, c’est mortel! Les gens trop timides n’ont malheureusement aucune chance! Je conseillerais aussi de ne pas être trop généreux, ni trop gentil: le monde est hélas fait de «requins»! Considéré comme un «looser» ou un naïf, on se fait dévorer tout cru!

Ne pas être un mouton, non plus: avoir confiance en soi pour affirmer ce que l’on a à dire, chacun a le droit de penser!

Et ne pas se mettre sous dépendance, j’entends par là: dépendance inutile, parce que nous dépendons tous des autres. Mais pas sous dépendance inutile, comme dans l’affaire des prêts ou des réseaux de drogues… Car l’on devient alors très faible et très vulnérable.

Il est important de garder l’esprit critique, la crédulité met en danger dans notre société!

Ce n’est pas parce que vous avez entendu, vu quelque chose à la télévision ou sur les réseaux sociaux que c’est vrai! Il faut du discernement!

L’école, c’était «lire, écrire, compter», mais elle avait aussi ce but, et les petites leçons de morale, qui font un peu «ancien», n’en posaient pas moins ainsi des bases…

Je pense cependant qu’un être humain normalement constitué peut être capable de garder une certaine indépendance d’esprit: « Vous n’aurez pas ma liberté de penser! »».

Vous avez été professeur de mathématiques, puis principal de collège durant de nombreuses années. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué et pensez-vous que le système éducatif français est toujours adapté, tant à la société qu’à l’évolution de la jeunesse ?

«On peut se demander qui doit s’adapter? Est-ce que c’est l’enseignement qui doit s’adapter aux élèves ou les élèves à l’enseignement?

Quoi qu’il en soit, une chose demeure essentielle: c’est le sens du travail et de l’effort. Je ne vois pas comment réussir à l’école, ni ailleurs, sans travailler!

J’ai pourtant vu les manuels scolaires, les méthodes d’enseignement évoluer, ces valeurs n’étant plus au goût du jour…

Je pense aussi qu’une certaine fermeté est indispensable. Ce n’est pas être autoritaire que d’établir des règles et de les faire respecter. L’école devrait être un lieu sacré avec ses codes de fonctionnement respectés dès lors que l’on en franchit le seuil. Et l’on pourrait là évoquer la délicate gestion des conflits souvent importés de l’extérieur….

Et je trouve que le poids des parents dans le système scolaire est devenu trop important. Les professeurs sont des professionnels de l’enseignement, ils ont été formés et connaissent leur métier, ils ne doivent pas sans cesse être contestés.

Les notions de justice et d’exemplarité doivent y être des réalités. Mais il faut de l’humain aussi et du personnel: l’enseignant ne peut pas prendre du temps comme il le voudrait, comme il le faudrait auprès de chaque élève dans des classes surchargées!

Se pose aussi le problème des fameux programmes qui sont peut-être faits par des gens compétents mais qui n’ont jamais mis les pieds dans une école, un collège ou un lycée! Sans compter qu’ils sont constamment «chamboulés»!

En tant que chef d’établissement, il faut savoir prendre des décisions, ne pas trop longtemps tergiverser, ni se réfugier derrière l’institution. Une certaine liberté d’action demeure, il faut assumer ses responsabilités, lourdes parfois.»

Si vous êtes homme de lettres, vous êtes aussi bien «ancré» dans le terroir, et issu d’une famille paysanne. Quel regard portez-vous sur l’évolution de l’agriculture et des campagnes bretonnes ?

«Pour ce qui concerne l’évolution de la campagne, je trouve que l’on est dans l’excès absolu.

Qui est capable de gérer des fermes de 400 ou 500 hectares à moins d’avoir des salariés et du matériel qui en font des usines? Cela n’a plus rien à voir avec le métier d’agriculteur!

Et qu’est-ce que cela rapporte? Les produits ne sont pas vendus cher, ce qui pose problème…

«Il faut nourrir le monde» dit-on, certes, mais que de dégâts au nom de cette cause! On récupère des surfaces partout, des zones humides sont détruites et des talus sont abattus au tractopelle pour gagner des mètres carré subventionnés… et la Bretagne et son image sont abîmées.

Je crois beaucoup en l’humain, et dans ces systèmes-là, il n’existe plus. Ne voit-on pas maintenant des tracteurs qui se conduisent eux-mêmes, par satellite!

Et qu’en est-il de la liberté individuelle qui a très longtemps fait partie des avantages de l’agriculteur? Quelle est la liberté réelle d’un chef d’exploitation de cette taille par rapport aux banques, aux coopératives, aux fournisseurs de matériel?

Il faut nourrir le monde, peu importe comment… le respect de la nature, des animaux ne semble plus avoir d’importance.

Mais la campagne, la ruralité, ce n’est pas seulement le monde paysan. La répartition de l’espace rural demande à être revue. Les nouveaux PLU interdisent à la campagne de construire. Il faut certes garder de la terre à l’agriculture, mais quand un jour elle appartiendra à de très gros propriétaires qui auront envie d’y faire pousser autre chose, eh bien, ils le feront…

Depuis la crise du Covid, plus encore, des gens font le choix d’habiter à la campagne. Ce choix de vie doit être respecté.

Parfois très diplômés, venus du milieu artistique ou économique, ils ont choisi de vivre avec moins d’argent. A Plourac’h par exemple, 25 maisons ont ainsi été vendues en 2021, apportant à cette petite commune de 300 habitants, 50 de plus.

Parmi eux, une femme d’origine hongroise et son mari anglais, tous deux docteurs en musicologie viennent de monter un studio d’enregistrement de musique haut de gamme, très professionnel, dans une ancienne crèche. Elle est aussi en train de traduire mon dernier livre en anglais. Ils aiment la nature et sont heureux. Ils prennent le temps et quand ils ont un moment, ils finissent les joints de leur maison… Internet, la fibre optique rendent possibles beaucoup de choses. Certaines communes intègrent très bien ces nouveaux habitants, d’autres n’en font pas l’effort. Ils sont pourtant aussi l’avenir de nos campagnes.»

Vous vous êtes beaucoup investi pour le développement culturel et touristique de la Bretagne et en avez d’ailleurs été récompensé…

«Je me suis très tôt intéressé au tourisme, parce que je pensais que la campagne bretonne avait quelque chose à apporter et intérêt à s’ouvrir… au-delà de la méfiance des premiers temps envers ceux qui étaient surnommés «les doryphores»!

Je me suis engagé pour la première fois en acceptant la présidence du syndicat d’initiative à Saint-Nicolas-du-Pélem. Quand j’y étais principal du collège, c’était l’époque où sont apparus les gîtes ruraux et les «pays d’accueil touristique».

J’ai été président du Pays touristique de l’Argoat, puis du Pays touristique Terre d’Armor et d’autres instances où beaucoup de projets sont nés et ont abouti…

J’ai aussi assuré une mandature en tant que 1er adjoint à Grâces et été vice-président de la communauté de communes de Guingamp à la culture et au tourisme mais aussi membre titulaire du Conseil Culturel de Bretagne et président de la commission Jeunesse-Education à l’Institut Culturel de Bretagne…

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques, j’ai reçu une médaille d’argent pour le tourisme et je me suis vu décerner à Paris la médaille d’or de la Ligue Universelle du Bien Public. Attribuée pour services rendus à l’humanité, dans mon cas, elle récompensait tout le travail accompli en faveur du patrimoine en Bretagne.

Je continue à écrire, à faire des émissions radio, des conférences et à donner bénévolement des cours de breton aussi dans cet esprit-là… Je m’investis encore pleinement par passion pour la Bretagne, le Centre Bretagne et son histoire… mais j’aime aussi la modernité, la création, et j’aime la jeunesse, parler avec les jeunes…»

Que représente la Bretagne pour vous, comment la définiriez-vous en quelques mots ?

«Pour moi, c’est une âme. L’âme bretonne qui a été chantée par tellement de gens. Nous avons des valeurs traditionnelles qui tournent autour de cela, à la fois par les légendes, qui continuent à se faufiler, par les façons de faire, de se distinguer aussi, de se faire reconnaître à l’extérieur… C’est pourquoi chez les écrivains de Bretagne «se reconnaître Breton» est une formule qui me va bien. C’est en soi: «Je me sens breton», ce n’est pas facile à expliquer… je ne suis pas vindicatif, je me sens bien dans ce monde là, je me sens bien à Carhaix, à Locquirec. Je me sens bien tant que je n’ai pas franchi la Loire ou passé le Mont-Saint-Michel là-bas! Je ne sais pas ce qui fait cela, je trouve qu’on change de paysage…

Chacun le perçoit, toutes les régions ont leur âme: les Pays de Loire, la Vendée, le Pays Basque, la Corse, même la Savoie, ils se sentent savoyards !

C’est pourquoi quand sont faits des découpages «géométriques» sans parler de population, on s’expose à des choses délicates. Nous avons vu les grandes régions françaises… et je crois qu’elles coûtent plus cher qu’avant. Plusieurs sont d’ailleurs prêts à revoir cela, parce que un peuple, c’est des humains, on ne peut pas le manipuler comme cela…»