«Ah non! Jamais Fortin n’aurait dit cela!…» ou on me dit que Mary Lester aurait dû faire comme ceci, ou comme cela… On me rouspète pour telle scène…

J’ai donc des piles de courrier, au point que je ne m’en sors plus. Des gens de tous âges, y compris des gamins de 10-12 ans qui ont lu toute la série des Mary Lester… J’ai l’impression que Mary Lester suscite chez certains comme une vénération!», nous confie Jean Failler.

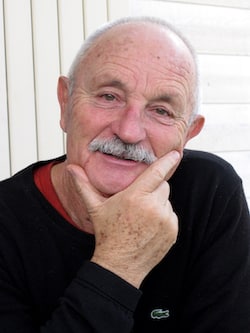

Jean Failler est un homme sans détours. Dès les premiers échanges, l’on perçoit que ce romancier à la plume élégante et incisive assume un franc-parler qui exprime, sans fard, de fermes convictions et de solides valeurs, témoigne d’une vaste expérience humaine, enrichie d’une sagesse que les ans ont tissée.

Dans l’éclat de ses mots, comme dans ses yeux aux lueurs aussi changeantes que les reflets du ciel sur la mer qu’il aime, se lisent l’humour malicieux, la profonde humanité, la force d’âme et l’énergie qui font l’attachante personnalité de ce fidèle participant au Festival du Livre de Carhaix.

Breton de Cornouaille aux racines maritimes et terriennes, viscéralement attaché à sa Bretagne, J. Failler –l’homme de la Marée devenu auteur par passion de l’écriture– a exercé ses talents d’écrivain dans les genres littéraires les plus divers, se taillant notamment une solide notoriété en tant que chef de file du roman policier breton.

Les 44 enquêtes de Mary Lester –son désormais célèbre personnage principal– ont fait de cette jeune enquêtrice de police (mais aussi de son collègue le capitaine Fortin et de son chef le commissaire Fabien) des héros qui ont quitté le monde de la fiction pour se muer en personnes «de chair et d’os», plus vraies que vraies, presque vivantes aux yeux de milliers de lecteurs, au point que certains d’entre eux prendraient bien en main le destin de ces «amis» de leur quotidien, disputant à leur créateur la maîtrise de ses personnages !

«Mary Lester, c’est un peu moi!» dit volontiers Jean Failler… voilà bien pourquoi «Regard d’Espérance» a souhaité interviewer l’un et l’autre, et vous livre ces lignes dont la saveur doit tout à la sympathie, la modestie et l’art d’un talentueux conteur:

Voudriez-vous vous présenter brièvement ?

«Je suis quimpérois. Né à Quimper en 1940, dans une famille très modeste. Mon père était bigouden, de Plonéour-Lanvern, ma mère de Douarnenez. C’était à l’époque un mélange qui ne se faisait pas beaucoup, les gens d’ici et ceux de là-bas étant toujours à couteaux tirés…

Mon père était compagnon menuisier et ma mère travaillait à la blanchisserie que ma grand-mère était venue établir à Quimper, où elle était repasseuse de coiffes.

Ensuite, mon père a racheté une affaire de poissonnerie, où je l’ai rejoint après une scolarité courte, suivie à l’école communale. Garçon turbulent, j’ai été mis en pension, mais j’ai quitté l’école après le Certificat d’Etudes.

A son décès, en 1970, j’ai repris l’affaire –après avoir effectué deux années de service militaire en Algérie: ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie, mais au moins je n’ai tué personne, et personne ne m’a tué…

J’ai développé l’affaire familiale, travaillant donc dans le monde de la Marée, jusqu’au moment où l’incendie des Halles de Quimper l’ont ruinée. J’ai tout perdu, et ai dû aller travailler chez un autre mareyeur du Guilvinec. Après 13 années, en 1990, frappé par la crise de la pêche, ce mareyeur a été amené à fermer sa boutique de Quimper, et je me suis retrouvé au chômage.

Etre chômeur ne me satisfaisait pas. Je me suis débrouillé seul pour trouver un emploi de formateur à l’Ecole de pêche. Pendant une année, j’ai donc enseigné les techniques, la technologie, les connaissances sur le poisson (etc.), à des gens qui devaient se recycler dans un autre emploi…

Ces stages n’ont pas été renouvelés, si bien que j’ai décidé de me consacrer entièrement à ce que j’avais toujours voulu faire; ce qui était ma vocation, ma passion: l’écriture. Car autant les matières scientifiques m’avaient totalement rebuté à l’école –les profs de maths étaient mon cauchemar!– autant le français, l’histoire et la gym m’avaient passionné! Et j’avais déjà écrit des pièces de théâtre tout en travaillant à la Marée…

Ma femme et moi sommes mariés depuis 51 ans et quelques mois. Nous avons deux filles, Rozenn et Marie-Julie. En dehors de l’écriture, j’aime et pratique évidemment la pêche, et j’ai trouvé une activité qui m’intéresse et me tient en forme: le golf. Deux à trois fois par semaine, cela me fait faire 5 ou 6 kilomètres de marche…

Nous vivons à l’Ile-Tudy, une vie paisible, un peu en marge, faite de beaucoup d’amitiés et d’échanges locaux, de services mutuels de voisinage… Une vie de village.»

Vous avez mené une «carrière» d’auteur-romancier aujourd’hui reconnue, qui est donc pour vous comme une deuxième vie… Mais quels en furent les premiers pas ?

«J’avais donc écrit des pièces de théâtre, très variées puisque allant de la farce paysanne à la farce en alexandrins… J’en ai écrit une quinzaine en tout, qui ont toutes été jouées, et le sont encore aujourd’hui.

Mais au début, je ne savais que faire de mes premières pièces. Où aller?

Puis quelqu’un m’a dit un jour qu’un concours de pièces de théâtre allait avoir lieu à Metz. Je me suis renseigné. C’était effectivement un concours de pièces comportant un seul acte… J’ai expédié ma première pièce, qui s’appelait «Le ruban bleu». Le thème en était, déjà, la crise de la pêche: un vieux pêcheur, à l’ancienne, qui se satisfait de ce qu’il peut pêcher, et son fils, qui a acheté un chalutier, qui est le meilleur pêcheur du coin, mais ne cesse de courir après l’argent et les prêts, parce qu’un jour il casse un moteur, une autre fois les filets… Bref, la vieille question: entre un passéisme un peu «ringard» et un modernisme outrancier, n’existe-t-il pas une troisième voie qui serait celle de la sagesse?… Hélas, on ne l’a pas encore trouvée!

Je m’étais un peu inspiré du «Grand valet» de Pierre-Jakez Hélias, ce grand écrivain du monde de la terre, que je connaissais très bien. Bien qu’originaire de Plozévet, à 5 kilomètres de la mer, Jakez Hélias était du monde agricole, comme mes grands-parents de Plonéour-Lanvern, eux aussi à 5 kilomètres de la côte!

Ce n’était pas le monde de la pêche… Et j’ai donc voulu transposer cette problématique de l’agriculture, qui était la même dans la pêche…»

Le chemin du succès a-t-il été facile à trouver ?

«Il s’est trouvé que cette pièce a obtenu le premier prix, qu’elle a été montée sur France Culture, avec des acteurs comme Richard Bohringer, Muriel Robin… Elle a ensuite presque fait le tour du monde, dans les années 1992-1993, a même été traduite en slovaque pour être retransmise sur les ondes de la radio tchécoslovaque!

Mais il s’agissait d’un succès tout relatif, d’un auteur quimpérois…

J’avais aussi écrit une pièce humoristique, dont un des personnages était une vieille dame un peu excentrique. Le rôle avait intéressé Alice Sapritch… Une pièce de Jean Failler, jouée par Sapritch, à l’époque, c’eût été quelque chose! Hélas, elle est décédée avant.

Puis c’est Jacqueline Maillan qui s’y est intéressée… Mais qui est morte aussi avant de la jouer… Il n’y a pas eu de troisième candidate!»

Et comment le succès des Mary Lester est-il venu ?

«Je me suis lancé dans l’écriture du roman avec «L’ombre du vétéran», roman historique qui se passe à Concarneau. Et pour ce premier roman, j’ai eu la chance tout d’abord de trouver un éditeur qui veuille bien l’éditer, et ensuite de me voir décerner le «Prix des Ecrivains Bretons»…

Cela a été un tremplin.

A cette même époque, le Festival du théâtre de Lorient –qui se tenait à Lanester– voulait trouver une pièce de théâtre qui sortirait d’un roman policier. Les organisateurs n’arrivaient pas à se mettre d’accord, si bien que j’ai décidé d’écrire un roman policier dont l’action se déroulerait à Lanester. C’est comme cela qu’est sorti le premier de la série.

Puis il en est sorti une pièce de théâtre. Le metteur en scène n’avait qu’une actrice pour le rôle principal. Il m’a alors suggéré de transformer mon jeune inspecteur de police – un homme, selon un schéma bien classique à mes yeux – en «inspectrice». Cette jeune femme portait le prénom de Mary. Mon inspecteur s’appelait Robert Le Ster –la rivière en breton, comme chacun sait… Notre jeune héroïne s’appellerait donc Mary Lester.

La pièce a été jouée… Me restait mon roman policier. Je l’ai présenté à plusieurs éditeurs, qui m’ont dit ne pas être intéressés.

Bargain, qui avait édité «L’ombre du vétéran», m’avait demandé un autre roman historique.

J’avais donc écrit «La Fontenelle, seigneur de l’Ile Tristan», et lui ai dit que je le lui confiais s’il acceptait d’éditer aussi mon roman policier «Les bruines de Lanester»… Il était réticent, n’y croyant pas du tout. Mais il l’a finalement publié, à 2000 exemplaires. Puis j’en ai écrit un 2e, un 3e, un 4e… toujours publiés au rabais, avec de petites ventes.

Puis le 4e a eu le prix national Paul Ricard –peut-être parce que j’y parlais de marins qui buvaient du Ricard ?!…– ce qui a fait grimper les ventes à 4000 exemplaires. Et cela a fait boule de neige. Le bouche à oreille a joué. C’était parti!…»

Vos livres les plus populaires sont les enquêtes policières de Mary Lester, mais le roman policier n’est qu’une facette de votre talent et de votre production littéraire. Le roman historique en est une autre, tout comme le roman de jeunesse, le théâtre, les nouvelles… Où puisez-vous cette diversité d’intérêt ?

«Dans le grand éclectisme de mes propres lectures. J’ai beaucoup, beaucoup lu. Des journalistes, ou des gens qui ont écrit un roman, me demandent parfois comment j’arrive à en écrire tant…

En fait, pour écrire des romans policiers, il faut lire des romans policiers, beaucoup; avoir une culture de roman policier. J’en ai lu venant du monde entier. Certains me plaisent, d’autres pas, mais je peux parler des romans policiers de partout ou presque…

J’avais également créé, avec Jakez Cornou et Serge Duigou, une revue semestrielle d’histoire locale –«Pays de Quimper en Cornouaille»– qui a connu un certain succès, mais on sait les difficultés qu’ont les journaux faits par des bénévoles à obtenir les articles dans les délais de la part des rédacteurs… La publication a donc fini par être interrompue.»

Vous avez remarquablement su «donner vie» à vos personnages, à tel point qu’ils semblent faire réellement partie de l’actualité de notre région et au-delà: Mary Lester, le capitaine Fortin, le commissaire Fabien… sont présents et font l’objet de commentaires dans les conversations… C’est là l’apanage des grands écrivains. Avez-vous des réactions diverses de lecteurs, vous contactant, ou s’adressant à d’autres personnes pour en savoir plus sur Mary Lester, Fortin… voire désirant les rencontrer, ou leur écrire ?

«Oui ! Et j’ai une correspondance assidue avec des lecteurs qui s’impliquent et s’identifient complètement. Certains sont très directifs, et se fâchent même après moi! On me dit des choses comme: «Ah non! Jamais Fortin n’aurait dit cela!…» ou on me dit que Mary Lester aurait dû faire comme ceci, ou comme cela… On me rouspète pour telle scène…

J’en étais tellement lassé à un moment que je leur ai proposé un exercice:

«Je vous prête le personnage de Mary Lester. Ecrivez vous-mêmes. Et les meilleures feuilles seront gardées pour en faire un roman… »

Les gens se sont rendu compte qu’écrire n’était pas si simple que cela: tout le monde sait écrire 5 ou 6 pages. Mais garder le fil d’un roman sans que le lecteur décroche, voilà toute la difficulté!

J’ai commencé dans le monde du travail en étant mousse avec mon grand-père, marin-pêcheur à Douarnenez. On partait chaque matin dans son canot, et on revenait vendre le poisson après la journée de pêche… Il m’a appris quelque chose de fondamental: il faut bien ferrer le poisson au premier coup dès qu’il mord, puis ne plus lui laisser de mou, sans quoi il se décroche. Ne pas se précipiter pour le ramener, mais ne pas relâcher la tension sur la ligne…

Il faut de même accrocher le lecteur à la première phrase, puis le tenir jusqu’au bout sans qu’il ait envie de décrocher!

J’ai donc des piles de courrier, au point que je ne m’en sors plus. Des gens de tous âges, y compris des gamins de 10-12 ans qui ont lu toute la série des Mary Lester… J’ai l’impression que Mary Lester suscite chez certains comme une vénération!»

Comment ces personnages, à la fois si typés et si réalistes, sont-ils nés, puis se sont-ils affinés et affirmés ?

«L’intérêt du roman –et c’est ce qui m’amuse– est de créer un monde. On crée un monde comme un Deus ex Machina… On invente des personnages, qui prennent de l’épaisseur, s’affirment au fil du temps, qui gardent une cohérence…

Pour Mary Lester, je m’inspire de ma seconde fille, Marie-Julie, qui a ce tempérament-là. C’est elle qui apparaît sur la couverture des livres.

Un personnage comme le lieutenant Passepoil, qui vient s’ajouter après tout un temps, est dicté par l’évolution du métier de policier: l’informatique a changé le métier. Il faut intégrer cette donnée, et donc un personnage qui l’incarne, qui n’est pas un policier de terrain…

J’aime créer des personnages atypiques : le «flic» qui ne sait pas tenir un pistolet, l’avocat bègue…»

Les «affaires» sur lesquelles doit enquêter Mary Lester –vos intrigues– sont, elles aussi, très réalistes, l’on serait tenté de dire «réelles»… Où trouvez-vous l’inspiration en ce domaine ?

«Il y a deux sources d’inspiration: votre journal, dont la rubrique de «faits divers» vous fournit chaque jour de quoi écrire au moins cinq romans! Et il y a des faits historiques, l’imagination…

Je pars du principe qu’il faut se poser une question toute simple face à un sujet de roman policier, à une affaire: si j’avais à faire une chose pareille, comment procéderais-je? Et on bâtit à partir du début, en examinant les options, en éliminant les failles…

Aimant beaucoup la ville de Nantes, et la connaissant assez bien, j’avais écrit un roman qui se déroulait là-bas, passage Beaupré… Plus tard, je rencontre au cours d’une dédicace un grand monsieur qui me dit apprécier mes romans. Au moment de dédicacer le livre, il décline son nom: Armand Marot. Marot est le nom de famille de ma mère… Et nous étions donc cousins sans le savoir. Il était originaire de Douarnenez et habitait à Fouesnant. Mais il était aussi ancien directeur de la Police Judiciaire à Nantes !

Nous avons entretenu des relations et il m’a proposé de me raconter des histoires de policier.

L’une d’elles a donné le roman «Bouboule est mort»…

Mais souvent les policiers se demandent comment nous pouvons vendre des romans policiers sans être de la police, sans respecter totalement le détail de la procédure. Je leur dis toujours que le lecteur n’est pas intéressé par la lecture d’un rapport de police établi dans les règles de la procédure. Il faut simplement que l’auteur n’extrapole pas de trop…

Mon cousin A. Marot a été étonné de ce que j’avais pu tirer de son «tuyau» pour écrire «Bouboule est mort». C’est un roman qui respecte strictement la procédure policière, mais ce n’est pas ce que les lecteurs ont apprécié le plus. Le reste, c’est-à-dire l’essentiel, c’est beaucoup de travail sur le sujet…

Tout est également affaire de style. Depuis le temps que s’écrivent des romans policiers, toutes les manières d’exterminer son voisin ont à peu près été explorées… C’est donc la façon de raconter qui importe!

Je reçois, maintenant que je suis éditeur, beaucoup de manuscrits de romans. Et je sais dès les premières pages si l’ensemble tient la route…»

Comment une enquête, une idée de roman, une intrigue vous vient-elle à l’esprit, puis mûrit-elle pour devenir un roman ?

«Quand j’intervenais dans les écoles en tant qu’auteur, les enseignants se désolaient de ne pas m’entendre dire que je suivais un plan, puisque c’est ce qu’on apprend aux élèves: il faut bâtir un plan…

Or, je n’y arrive pas : Mary Lester m’entraîne toujours en dehors du plan! Et c’est là tout l’intérêt de la chose. Je n’ai jamais écrit un Mary Lester en sachant à l’avance ce qui allait se passer…»

Les lieux, l’environnement et les protagonistes secondaires de chaque enquête sont eux aussi décrits avec beaucoup de justesse malgré leur grande diversité. Quelles recherches vous mènent à ces fresques ?

«Pendant très longtemps mon fourgon a été mon bureau d’écrivain: je partais dans un lieu, m’y arrêtais, observais, allais au marché du coin, écoutais les gens, parlais avec eux –c’est très important d’écouter: se mettre à côté des «vieux» qui discutent au comptoir… C’est là qu’on saisit l’âme du pays! Je restais sur place, dormais dans mon fourgon, prenais des notes…

Je suis maintenant un peu moins mobile, mais je vais quand même sur place. Je ne veux pas écrire n’importe quoi!»

Vos personnages principaux ont des relations humaines très affirmées: M. Lester – Fortin; M. Lester – le commissaire Fabien… Ce sens de l’humain anoblit les fonctions professionnelles… Est-ce pour vous, au second degré, une manière d’inviter les personnes de notre époque à établir des liens de respect et d’amitié ?

«C’est intentionnel… Je corresponds beaucoup avec des policiers. L’un d’eux m’a dit un jour:

«Ce n’est pas comme ça que les choses se passent dans la police…» Puis il est revenu sur ses pas pour ajouter: «Mais c’est comme cela que ça devrait se passer!»

D’où vous vient cette connaissance du «monde» de la police et de la justice?

«Ce sont des lectures, des contacts… J’ai discuté avec des auteurs de romans policiers des années 1970-80, qui considéraient souvent «le flic» comme l’homme à abattre, le présentaient toujours comme un dépressif, alcoolique, porteur de toutes les tares du monde…

L’un d’eux m’a dit qu’il avait voulu aller voir comment fonctionnait un commissariat, et s’était fait arrêter. Mais comment y était-il allé? Si c’était pour les insulter, ou en étant alcoolisé, débraillé… ce n’est pas étonnant qu’il n’ait pas été bien reçu !

Quand j’ai eu des renseignements à demander à la police ou à la gendarmerie, je me suis présenté, ai demandé s’ils pouvaient m’accorder un moment… Et j’ai toujours été parfaitement accueilli. C’est là aussi une affaire de respect.»

Vos romans sembleraient montrer que vous préférez quelque peu la police à la gendarmerie ?

«Pas nécessairement. J’ai voulu reproduire ce que le Français aime souvent; et il aime bien que Guignol rosse Gendarme… C’est une réminiscence d’enfance !

Et chacun a eu affaire au moins une fois dans sa vie à un gendarme un peu déplaisant…

Nous avons un jour admis dans notre cercle de golfeurs un grand monsieur, retraité, un peu raide, mais sympathique… Nous avons sympathisé, et après 7 ou 8 séances, il m’a dit qu’il lisait mes romans mais me trouvait un peu dur avec les gendarmes…

«Ah! bon. Pourquoi me dis-tu cela?»

«J’ai été gendarme…» m’a-t-il répondu.

Et j’ai donc découvert que mon copain Dominique était le Général Dominique Norois, ancien «numéro Deux» de la gendarmerie en France !

Je lui ai glissé que je vengeais les victimes des excès des gendarmes, et lui ai raconté la mésaventure d’un vieux voisin, verbalisé à Pont-l’Abbé par un gendarme qui le guettait, pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité avant de tourner sa clé de contact pour mettre le moteur en marche… Le gendarme lui a dit qu’il fallait d’abord mettre la ceinture et lui a mis une contravention!

Nous avons conclu qu’il y a des bons et des mauvais dans tous les corps sociaux, comme partout…

Je ne suis pas toujours tendre avec la police non plus, d’ailleurs !»

Quels échos vous parviennent des divers cercles de la police et de la justice ? Et du monde politique ?

«J’en ai, et ils ne sont généralement pas négatifs. Mon avant-dernier roman, «Avis de gros temps pour Mary Lester», était basé sur cette histoire de drogue volée dans la police à Paris qui a fait grand bruit…

Tout le monde m’a dit que j’allais avoir des ennuis. J’ai eu quelques lettres, dont celle d’un commissaire divisionnaire en retraite, qui m’a écrit : «Vous n’êtes pas loin de la vérité !»

Pourtant le déroulement de toute l’intrigue était imaginé!»

L’écrit est une «arme» redoutable, surtout lorsqu’il est porté par une certaine notoriété… Jean Failler manie-t-il le fleuret à travers intrigues et personnages ?

«Je répondrai par une anecdote : pour écrire «La cité des dogues», qui se déroule à St-Malo, j’étais bien sûr allé dans cette ville magnifique, et avait repéré, près de la superbe place de l’Hôtel de ville, une venelle épouvantablement sale, où les restaurateurs venaient mettre leurs poubelles, des gens urinaient…

Cette «Venelle aux chiens» apparaît donc dans mon roman, Mary Lester s’indignant d’une telle horreur dans un si bel endroit…

Lors du salon «Etonnants voyageurs», quelques temps plus tard, M. Couanau, maire de St-Malo, passe devant mon stand en me jetant un regard… ! Comme si j’étais un pestiféré.

Mais vous pouvez aujourd’hui aller à St-Malo voir la venelle aux chiens: c’est certainement la plus propre des rues de la ville! Et des gens m’ont écrit pour me dire que j’avais bien fait de la mentionner dans le roman. Il y aurait d’autres anecdotes semblables à raconter…

Un jour, au château de Trévarez, je dédicaçais mes livres à l’occasion de l’exposition sur les crèches de Noël. Parmi les acheteurs, je remarque une demi-douzaine de petites dames en gris, qui regardent mes romans et en prennent un chacune…

Puis c’est une grande femme austère qui me demande l’addition, signe un chèque sur lequel je lis «congrégation des filles du Saint-Esprit».

«Oh, ma mère, dis-je, je ne savais pas qu’on lisait des romans policiers dans vos congrégations!»

Elle me regarde avec un petit air pince-sans-rire et répond : «Pas tous, mon fils, pas tous ! Mais on aime bien les vôtres, car ce sont de petits crimes bien propres.»

Mais on me fait parfois «payer» cette liberté : quand j’ai écrit «Forces noires» dont l’action se déroulait à Rennes, en lien avec l’incendie du Parlement, les conclusions de mon enquête n’ont pas plu à tout le monde… Il n’y a pas eu de réactions immédiates, mais pour mon roman suivant, «Le renard des grèves», on m’a fait un procès, par intermédiaire… Contre toute logique, comme l’ont dit mes avocats, j’ai été condamné à 30 000€ ; une manière de me dire qu’il ne vaut mieux pas regarder certains sujets de trop près…

Finalement, comme dans tout mal il y a un bien, cette histoire a fait le tour de la France et des médias –TF1, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur…– et le résultat en a été un doublement de nos ventes!»

Créateur talentueux de ces personnages sympathiques et typés, pouvez-vous vous faire «leur interprète», et pour nos lecteurs, les faire réagir face à certaines questions ou situations? Que dirait Mary Lester sur des sujets tels que l’évolution des «valeurs» dans notre société; la vie politique, les jeux de pouvoir; la situation en France, et en Europe; l’éducation, les enfants et jeunes; la Justice et la police…?

«Bien évidemment, Mary Lester, c’est un peu moi. Et son regard sur l’évolution de la société, c’est un peu de nostalgie.

Dans «Te souviens-tu de Souliko’o?», elle répond à l’ancien gendarme, paralysé –qui se dit être un vieux ringard parce qu’attaché à des valeurs comme le patriotisme– qu’elle aussi doit alors être rangée parmi ces gens-là, parce qu’elle aussi est française, patriote, et partage des valeurs généralement assez mal considérées aujourd’hui…

Son regard sur les enjeux du pouvoir, les manœuvres politiciennes (etc.), c’est aussi le mien.

Ce sont des choses qui me dépassent. J’ai à la fois un certain mépris pour ce que certains s’abaissent à faire en politique, et une certaine admiration pour d’autres qui, faisant tout leur possible pour bien faire les choses, sont abreuvés de critiques, d’insultes…

Sur l’éducation et les enfants… J’ai reçu une éducation, à l’école par exemple, qui conduirait aujourd’hui ses auteurs aux Assises s’ils administraient la moitié des corrections que nous recevions!

Nous n’en sommes pas morts. Et on nous a inculqué des bases, de respect, d’honnêteté… qui sont dans mon A.D.N. maintenant.

Pour résumer le principe de Mary Lester pour la vie en société, la justice –et le mien donc– je dirais: la loi. Toute la loi, rien que la loi; et pour tout le monde»…

Et le capitaine Fortin sur ces mêmes sujets?

«Fortin, c’est le type «brut de décoffrage». Il a d’abord été chauffeur de taxi à Paris. Puis, au sortir de son service militaire dans la Marine, on lui a conseillé d’aller dans la Police, ce qu’il fait, parce que cela lui permettait de pratiquer divers sports…

Mais il a aussi parfois un gros bon sens, qui «remet les pendules à l’heure», comme on dit… et peut-être l’un des problèmes aujourd’hui est un manque de bon sens. On dirait qu’il faut compliquer tout ce qui peut être simple!

«Vous avez un raisonnement simpliste» me dit-on parfois.

«Non, c’est vous qui enfumez des choses claires!» est souvent ma réponse.

C’est typique pour tous les débats sur l’école. Reprenons donc les bases fondamentales du rôle de l’école –Apprendre à lire, écrire, compter, dans le respect des règles établies– et reconstruisons sur celles-ci…»

Et, avec sa réserve et le recul de son expérience, et les obligations de sa fonction, que dirait cependant le commissaire Fabien ? Et que penserait-il «in petto», en lui-même ?

«C’est un officier de police monté du rang, à la force des poignets, comme l’on n’en trouve plus aujourd’hui puisqu’il leur faut avoir fait cinq ans d’université…

Mais peuvent-ils être de bons policiers sans avoir vraiment connu le terrain?

Comme sur la police, son regard sur la société est sans illusion. Il est «vieille France».

Mais il est un peu subjugué par cette Mary Lester qui le pousse dans ses retranchements.

Cela l’agace et lui plaît à la fois, car il aime ses policiers qui ont du caractère.»

La question que se pose chacun de vos lecteurs –et que beaucoup doivent vous poser!– en refermant le dernier roman paru est : «A quand le prochain ?»… N’est-il pas difficile de répondre aux attentes et à l’impatience d’un lectorat passionné ?

«C’est amusant, et un peu usant…

J’arrive au Festival du Livre le dimanche à Carhaix. Mon dernier roman vient de sortir deux jours avant, le vendredi. Et des lecteurs passent en me disant qu’ils l’ont déjà lu et en me demandant quand sort le prochain !

Quand on sait le travail qu’exige un livre de 300 à 400 pages…! Il faut fournir, fournir et encore fournir… et on se demande parfois jusqu’à quand on pourra fournir.»

Après 45 enquêtes de Mary Lester, ne ressentez-vous pas parfois un peu de lassitude ? Comment parvenez-vous à vous «ressourcer» et à renouveler votre passion d’écrivain ?

«De la lassitude, non… c’est plutôt «le poids des ans» !

Mais je suis toujours aussi passionné quand un sujet m’intéresse.

Il est difficile, quand on a un personnage récurrent, de ne pas tomber dans le travers des écrivains américains, qui après cinq romans, réécrivent en fait les mêmes intrigues, en variant les lieux, les noms… Mais en gardant le même fond.

Certains lecteurs me font cette remarque après avoir lu le dernier roman sorti : «Ah, ce n’est pas comme d’habitude…»

Ils voudraient retrouver leurs jalons à chaque livre, et n’aiment pas en sortir. Moi, j’aime en sortir, donc chercher de nouvelles choses. Mary Lester, ce n’est pas seulement du roman policier. J’y parle des problèmes de la pêche, de l’agriculture, de problèmes de société…»

Parmi vos autres ouvrages, la trilogie des Mammig est particulièrement remarquable. Elle est un témoignage historique sur un «monde», un métier, une région… Quelles réflexions ou aspirations vous l’ont dictée ?

«J’ai donc à la fois des racines paysannes et maritimes. Et ce que j’ai pu raconter sur mon grand-père paternel est authentique: ouvrier agricole à Plonéour-Lanvern, soldat gazé de la Grande Guerre, blessé aux yeux à Verdun, il avait un jour reconduit Monsieur le Marquis à coups de pied dans les fesses jusqu’à son château… Il a perdu son travail. Père de 10 enfants, il a heureusement pu retrouver un emploi de cocher auprès d’un médecin de Plonéour qui ne savait pas bien conduire sa voiture à cheval…

Il y a une dizaine d’années, lors d’une séance de signatures à la librairie Dialogues à Brest, une très vieille dame m’a interpellé. Je me retourne, nous nous saluons, et elle me dit: «Je suis la fille du Dr. Rouillé de Plonéour. Je vous ai reconnu à votre démarche: vous marchez exactement comme votre grand-père!» Et elle m’a raconté que mon grand-père, cocher de son père, allait la chercher à l’école, était très gentil…

Je vois toujours son fils, qui a mon âge et est médecin.

Mais mon grand-père maternel était donc marin-pêcheur, et c’est dans son canot que j’ai découvert le monde de la pêche, que j’ai connu à fond en travaillant ensuite dans la Marée.

J’ai surtout voulu raconter l’évolution de ces métiers de la Marée, dire comment ces gens partis de rien ont réussi à bâtir quelque chose d’assez extraordinaire à force de volonté et de pugnacité…

Mon copain Pierre Le Guil, ancien garçon-boucher qui, parti de rien, a fait les Centre Leclerc de Quimper, m’a dit:

«On reconnaît bien la famille Furic dans tes romans…»

Et je lui ai répondu:

«La famille Furic était la plus éminente du Guilvinec, c’est assez inévitable. Mais si j’écris un livre sur la grande distribution à Quimper, on me dira: »Tu as décrit Le Guil… »!»

Ce monde de la pêche et de ses métiers, est, comme celui de l’agriculture, en constant bouleversement, semble-t-il ; comment ressentez-vous ces évolutions ?

«On recherche aujourd’hui toujours plus de puissance, de performance… Et je n’arrive pas à m’y faire. Ce n’est pas ma vision des choses. Désormais on substitue l’aquaculture à la pêche.

Or, les fermes aquacoles sont les porcheries de la mer.

La mer y sent le lisier. Au Japon, où les fermes aquacoles sont un peu plus anciennes, les sédiments s’accumulent sous les cages à poisson et tous les alevins meurent. Il n’y a plus de reproduction…

Or, on avait dit: la ressource disparaît, il faut faire de l’aquaculture !

Je ne suis pas optimiste… Sinon que je pourrais toujours aller pêcher ma demi-douzaine de maquereaux pour mon casse-croûte…»

Quel regard portez-vous sur la vie actuelle des ports du pays bigouden ?

«Leur évolution est simple: Loctudy était autrefois principalement un port de commerce. Puis il est devenu un port de pêche assez important. On y trouvait 400 bateaux de pêche –avec chacun 5 hommes à bord, soit 2000 marins-pêcheurs– et une vingtaine de plaisanciers…

Aujourd’hui, il y a 20 pêcheurs et 400 plaisanciers. Et c’est à peu près l’évolution inexorable de tous les ports.

Une autre évolution était sûrement possible. J’ai connu l’époque où mon grand-père arrêtait de pêcher avant Noël; la dernière pêche, c’était Taol Anaon– «le coup des morts». Puis on rangeait le bateau, et passait les plus mauvais mois de l’année pour la navigation à voile à le réparer, le peindre, préparer la saison suivante…

Et au lendemain du Mardi gras, on reprenait la mer. Mais entre-temps, le poisson avait pu se reproduire. La ponte avait eu lieu…

Je me suis insurgé par la suite de voir que l’on s’est mis à pêcher toute l’année, et à faire des pêches extraordinaires en hiver, parce que le poisson est gorgé d’œufs et se trouve sans défense.

Puis l’on s’est aperçu que le poisson disparaissait, faute de pouvoir se reproduire, la reproduction ayant lieu en janvier, février et mars…

Mais les banques s’étaient substituées aux familles pour financer les bateaux. Et les banques n’ont rien à faire du repos biologique du poisson. Il faut payer les traites durant les mois de l’hiver, et envoyer les marins «au charbon»…

Or, la solution est là: arrêter de pêcher pendant le repos biologique du poisson.»

Comme vous, d’autres romanciers ont choisi de voyager à travers la Bretagne et ses paysages, installant les enquêtes dans des lieux divers… A quelle intention répond chez vous cette démarche ?

«Parler de ce que je connais bien. Je ne suis pas du tout grand voyageur, mais j’aime rencontrer les gens qui font les lieux…

Et si j’ai écrit un roman dont l’action se déroule à la campagne, j’ai envie que le suivant se passe à la mer. Je cherche un lieu, qui me donne une idée d’enquête, qui se développe de fil en aiguille…»

Vous avez créé les Editions du Palémon ; quelles en sont la genèse et l’histoire ?

«Comme mon ancien éditeur ne me payait toujours pas après 10 ou 11 romans –qui pourtant se vendaient bien– j’ai décidé de créer ma propre maison d’édition, pour vivre, me disant que vendre des livres ne devrait pas être beaucoup plus compliqué que vendre du poisson, ce que je savais faire…

Les Editions du Palémon –du nom poétique de la crevette rose, encore appelée bouquet, clin d’œil à mon ancien métier– sont donc nées. J’ai commencé seul. Puis une secrétaire est venue m’aider, puis une deuxième assistante, parce que le travail augmentait.

Et pour assurer la pérennité de l’affaire, nous l’avons ouverte à d’autres auteurs. Nous sommes aujourd’hui une dizaine.

L’imprimeur qui nous servait de support ayant eu des difficultés financières, j’ai créé une société… à 75 ans! Est-ce bien raisonnable?!

La société a cinq employés: secrétaires, manutentionnaire et commerciale.»

Vous êtes devenu le chef de file d’une «école» du roman policier breton, suivi par de nombreux auteurs désormais. La concurrence est-elle stimulante, ou pesante et difficile à vivre ?

«Ce sont tous des «enfants» de Mary Lester. Il y en a eu de mauvais, et des bons. Je pense avoir accueilli les bons dans nos Editions du Palémon…

Je tiens surtout à ce que nous y soyons entre gens de bonne compagnie, dans une bonne atmosphère, et que chacun y mette du sien. De même avec les employés.»

Une question très matérielle à l’auteur et éditeur: quel est le tirage moyen d’une enquête de Mary Lester ?

«Pour donner une petite idée, nous avons vendu 150 000 Mary Lester au cours des 10 derniers mois. Le premier tirage du dernier paru était de 40 000 exemplaires. Nous retirons tous les ans 5000 des anciens romans, qui continuent à se vendre.»

Et une autre question que tous vos lecteurs attendent: Mary Lester aura-t-elle bientôt résolu une nouvelle énigme ?

«Elle est dans les tuyaux. Je peux vous dire qu’elle se passera à Dinard.»

Montera-t-elle encore en grade, aura-t-elle d’autres responsabilités ?

«Dans ce prochain roman, on s’apercevra qu’elle est un peu comme le commissaire Maigret, qui regrettait son vieux poêle à charbon et ne voulait pas monter en grade, afin de pouvoir rester sur le terrain, et surtout de ne pas rester derrière un bureau à faire de l’administratif, ce qu’un commissaire, qui a une centaine d’hommes à gérer, est obligé de faire… Un système idiot!»

Breton du pays bigouden, vous êtes attaché à la Bretagne… Que représente-t-elle pour vous ?

«Chez moi, la Bretagne, c’est viscéral! Je ne m’en éloigne pas. Quand je suis ailleurs une journée, je me demande ce que je fais là…

Bigouden par mon père, et Douarneniste par ma mère, je suis cornouaillais, venu habiter l’Ile-Tudy, enclave douarneniste en pays bigouden.

Les Failler sont des environs au moins depuis 1630, comme j’ai pu le découvrir dans ma généalogie… Et je me sens parfaitement bien ici.»

Vous parcourez aussi l’Argoat, venez à Carhaix pour le Festival du Livre, notamment. Quels charmes lui trouve le Breton de l’Armor ?

«J’ai beaucoup d’amis à Carhaix. J’y viens depuis la création du Festival du Livre, quand il avait lieu sous la tente…

Le problème, c’est que je ne m’y rends désormais que pour une journée, pour me ménager ; journée qui est entièrement occupée à des signatures, si bien que je n’ai plus le temps d’aller saluer les vieux copains…

Il n’y a pas de bonheurs parfaits !»